Für die Reforminitiative Kirche für morgen ist das Wahlergebnis ein deutliches Signal für einen Aufbruch. Wir sind der klare Wahlsieger. Im Vergleich zur letzten Wahl 2013 konnten wir die Zahl unserer Synodalen mehr als verdoppeln. Zum ersten Mal wurden zwei Pfarrer für Kirche für morgen in die Synode gewählt und wir sind dankbar, dass wir auch mit drei Frauen vertreten sind.

Im Vorfeld der Wahl haben wir wichtige Themen angesprochen, Themen, die vielen Menschen in unserer Kirche am Herzen liegen: Es braucht dringend ganz neue Formen von Kirche, um Menschen aus allen Lebenswelten, Generationen und gesellschaftlichen Schichten einen Zugang zum Glauben zu ermöglichen. Dafür wollen wir 10% aller Ressourcen in Innovationen investieren, mehr Beteiligung ermöglichen und die kirchlichen Berufsbilder und Ausbildungswege neu überdenken. Klimawandel und soziale Gerechtigkeit sind Themen, in denen wir als Kirche Vorbild sein müssen. Mit diesem starken Ergebnis im Rücken, werden wir diese Themen anpacken.

Wir wollen keine Kirche für die Menschen, sondern eine Kirche mit ihnen und sind davon überzeugt, dass die Ideen und Gaben jeder und jedes Einzelnen unsere Kirche einzigartig machen.

Wir danken allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihr großes Engagement, allen, die uns unterstützt haben und allen Wählerinnen und Wählern. In der neuen Landessynode wollen wir mit allen Gesprächskreisen und dem Oberkirchenrat gut zusammenarbeiten, damit nötige Reformen der Kirche angegangen werden und unsere Kirche einen guten Weg in die Zukunft geht.

Dr. Jens Schnabel, Gemeindepfarrer in Sindelfingen, 1. Vorsitzender von Kirche für morgen

Inhalt

- Ihre gewählten Synodalen – Zwölf Zitronen im Kirchenparlament

- Innovationspreis 2019 – Jetzt bewerben

- Unser Wahlkampf war aufwendig – Wir brauchen Ihre Unterstützung

- Noch keine Zitrone? – Jetzt Mitglied werden

- „Aufbruch für morgen“ – Unser Wahlkampf in Bildern

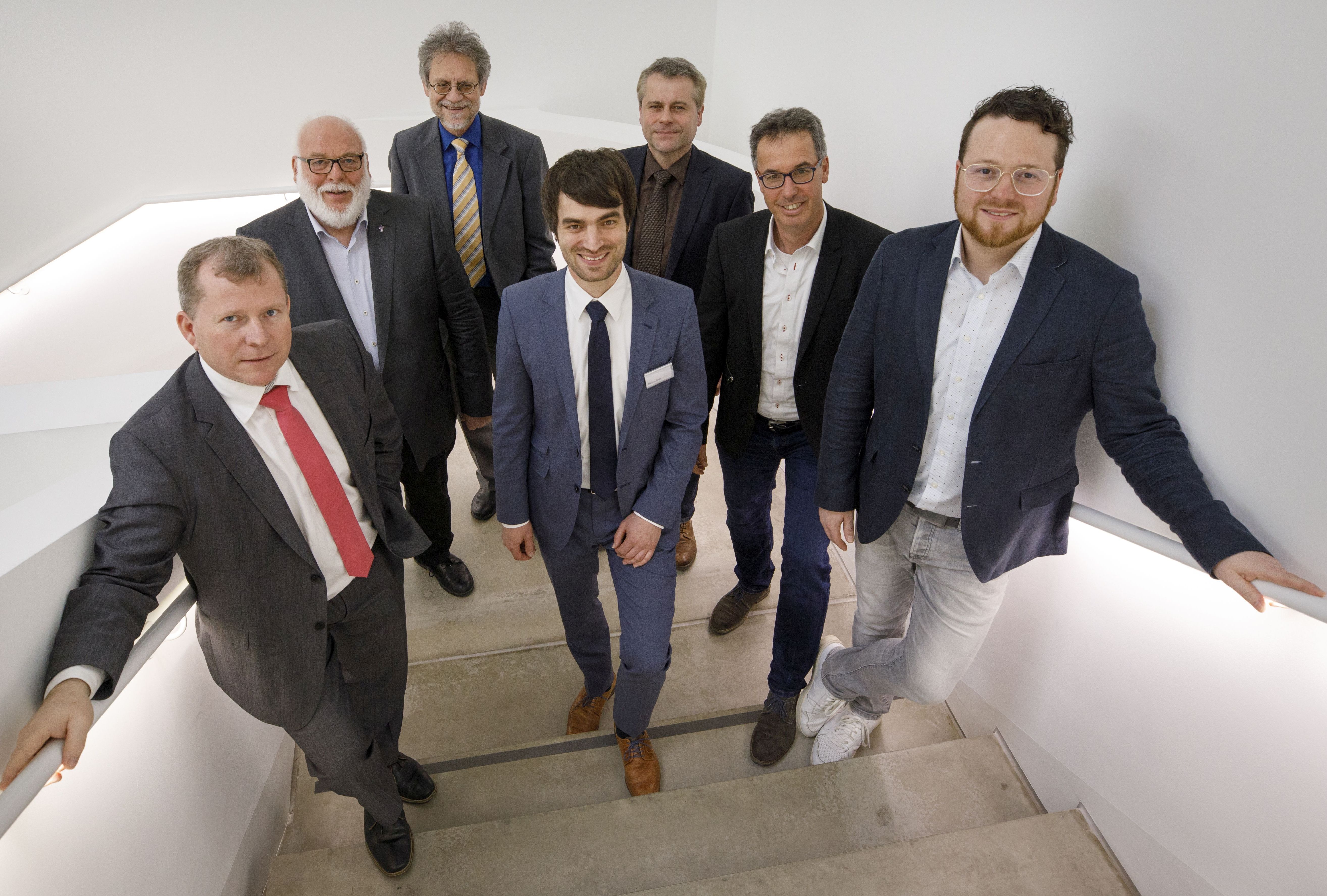

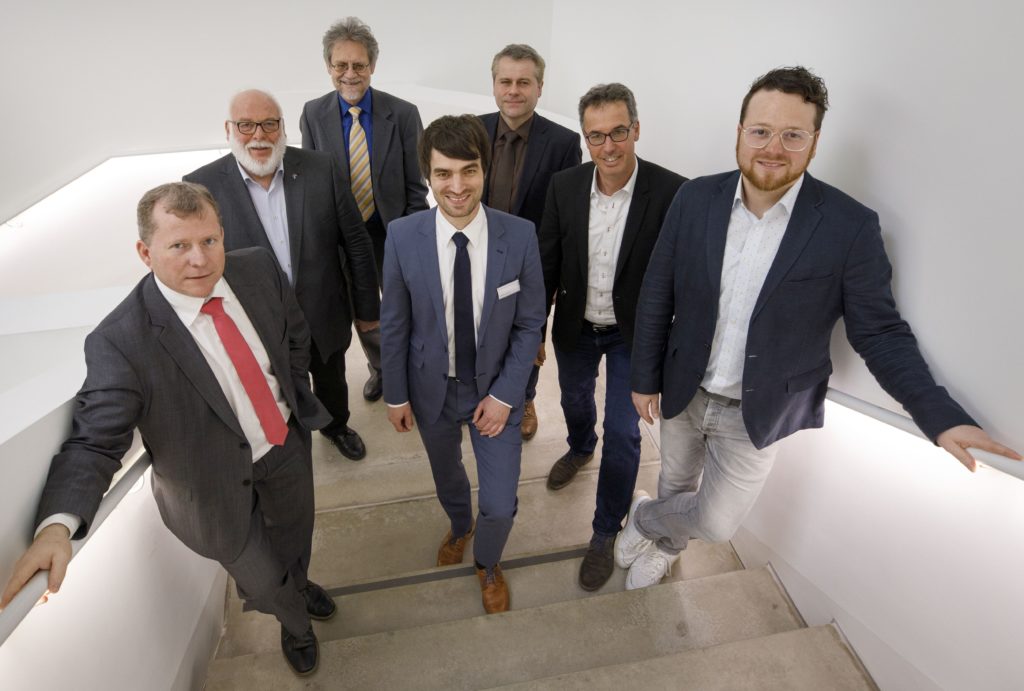

1. Ihre gewählten Synodalen – Zwölf Zitronen im Kirchenparlament

Matthias Vosseler

Theologe, Wahlkreis 1 (Stuttgart)

50 Jahre, Pfarrer an der Stiftskirche, Mitglied im ‚Rat der sachkundigen Bürger‘ der Stadt Stuttgart (Ausschuss für Kultur und Medien), Mitglied im Arbeitskreis Führungskräfte (‚Stiftung Familienunternehmen‘), Marathonläufer und „schnellster Geistlicher Europas“

Tobi Wörner

Laie, Wahlkreis 1 (Stuttgart)

43 Jahre, Gemeindeleiter & Referent, Mitglied der 15. Landessynode, Gründer und Leiter der Gemeinde „Jesustreff“ in Stuttgart, Prädikant in der evangelischen Landeskirche, Vorstand der Evangelischen Allianz Stuttgart, Vorstand des Kinderhilfswerks Educare e.V., Komponist und Texter moderner Gemeindemusik, Schlagzeuger, verheiratet, ein Kind

Reiner Klotz

Laie, Wahlkreis 4 (Ludwigsburg, Marbach)

58 Jahre, Steinheim a.d. Murr, Gemeindediakon, Trauerbegleiter, 1. Vorsitzender des CVJM Steinheim, 2. Vorsitzender bei Kirche für morgen e.V., verheiratet, drei Töchter

Matthias Böhler

Laie, Wahlkreis 8 (Besigheim, Brackenheim)

41 Jahre, Besigheim, Orgelbaumeister, verheiratet, 4 Kinder

Oliver Römisch

Theologe, Wahlkreis 8 (Besigheim, Brackenheim)

41 Jahre, Gemeindepfarrer in Neckarwestheim, Single

Bernd Wetzel

Laie, Wahlkreis 10 (Weinsberg, Neuenstadt, Öhringen)

54 Jahre, Brackenheim, Konstrukteur, Diakon im Ehrenamt, Leiter One World Café des Integrationskreises Brackenheim, verheiratet

Ralf Walter

Laie, Wahlkreis 15 (Aalen, Heidenheim)

48 Jahre, Heidenheim, Inhaber Foto- und Filmproduktionsfirma, Leiter des Bereichs Evangelisation & Mission der Ev. Brückengemeinde Heidenheim, verheiratet

Marion Blessing

Laiin, Wahlkreis 18 (Böblingen, Herrenberg)

48 Jahre, Holzgerlingen, Dipl.Soz.päd., Prädikantin, lange Jahre ehrenamtlich aktiv im CVJM, Mitarbeit bei der Leitungsakademie (Trainingsprogramm für Ehrenamtliche in Leitung) des ejw, verheiratet, 2 Töchter

Britta Gall

Laiin, Wahlkreis 19 (Freudenstadt, Sulz/Neckar)

38 Jahre, Pfalzgrafenweiler, Dipl. Betriebswirtin, u.a. Mitarbeit im Leitungsteam, im Musikteam und Moderation im Alternativgottesdienst „SoGo 11/15“, verheiratet, vier Kinder

Götz Kanzleiter

Laie, Wahlkreis 20 (Calw, Nagold, Neuenbürg)

53 Jahre alt, Ostelsheim, Diakon, Geschäftsführer der Stiftung Diakonie in Württemberg, Familien- und Organisationsberater, Paartherapeut und Mitglied der aktuellen 15. Landessynode, verheiratet, 4 Kinder

Kai Münzing

Laie, Wahlkreis 24 (Bad Urach, Münsingen)

51 Jahre, Kirchenpfleger und Geschäftsführer der Kindergartenarbeit in Dettingen, Mitglied der 15. Evangelischen Landessynode, verheiratet, zwei Töchter

Anja Faißt

Laiin, Wahlkreis 26 (Ravensburg, Biberach)

30 Jahre, Diakonin und Sozialarbeiterin in Friedrichshafen, verheiratet, eine Tochter

2. Innovationspreis 2019 – Jetzt bewerben

Auch für 2019 suchen wir wieder die besten Innovationen und Projekte!

Die besten Vorschläge werden als Best-Practice-Beispiele auf der Kfm-Homepage, über den Kfm-Facebook-Kanal, und über das 3E-Magazin veröffentlicht und beworben. Daher eine herzliche Einladung an alle mitzumachen, Werbung zu machen, große und kleine Projekte anzumelden und andere darauf hinzuweisen.

Wenn Sie ein Projekt haben, mit dem Sie teilnehmen wollen, wenn ihr eine Intiative gestartet habt, mit der ihr euch um den Preis bewerben wollt, dann beschreiben Sie das Projekt auf max. 1 Seite und senden Sie die Beschreibung an Kirche für morgen e.V.

Folgende Informationen sollte die Projektbeschreibung beinhalten:

- Um was handelt es sich bei dem Projekt oder der Initiative? (kurze Beschreibung, wenn vorhanden mit Homepageadresse)

- Was ist das besondere/innovative an dem Projekt oder der Initiative?

- Wie können wir Sie/euch erreichen? (Ansprechpartner, Ort, Mailadresse, Telefonnummer)

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2019. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Einladung zur Preisverleihung.

Eine fachkundige Jury wählt im Januar die Gewinner. Die ersten drei Plätze erhalten jeweils einen Innovations-Preis-Pokal und sind zudem mit einem Preisgeld dotiert:

1. Platz: 1000.00 €

2. Platz: 600,00 €

3. Platz: 400,00 €

Weitere Informationen, die Gewinner des Jahres 2018 und den Link zur Bewerbung finden Sie hier.

3. Unser Wahlkampf war aufwendig – Wir brauchen Ihre Unterstützung

Erst einmal: Vielen Dank an die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer, Helferinnen und Helfer, die sich mit viel Engagement, Herzblut und helfenden Händen im Wahlkampf vor Ort eingebracht haben. Ohne euch wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen!

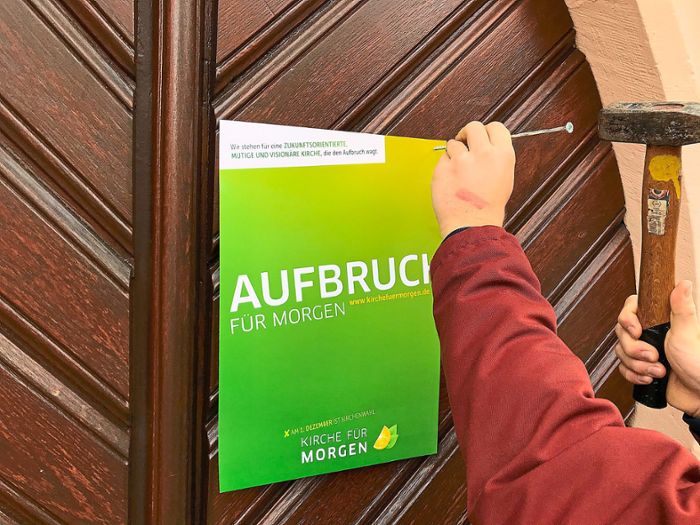

In den letzten Wochen haben Sie sicher auch gesehen, dass es neben viel Engagement auch viele Plakate, Poster, Flyer, Give-Aways, Anzeigen, Kandidaten-Workshops und vieles mehr für einen erfolgreichen Wahlkampf braucht – das hat unsere Vereinskasse sehr strapaziert.

Hier ein paar Beispiele:

200 Papierplakate kosten ca. 100 €

100 Pappplakate kosten ca. 250 €

5000 Flyer kosten ca. 500 €

Bitte unterstützen Sie uns, damit wir unsere Vereinsarbeit auch nach dem Wahlkampf fortsetzen und uns weiterhin für eine zukunftsfähige, mutige und visionäre Kirche einsetzen können.

Übrigens: Fast alle unserer Druckprodukte wurden bei einer regionalen Druckerei auf Recyclingpapier gedruckt!

Spendenkonto:

Kirche für morgen

IBAN: DE43 5206 0410 0000 4194 35

BIC: GENODEF1EK1

Evangelische Bank eG Kassel

4. Noch keine Zitrone? – Jetzt Mitglied werden

Haben Sie während des Wahlkampfes bemerkt, dass die Themen, für die Kirche für morgen sich stark macht, auch Ihre Themen sind? Möchten Sie auch Teil der Reformbewegung werden und gemeinsam an einer Kirche arbeiten, in der auch künftige Generationen ein Zuhause finden?

Dann werden Sie Mitglied bei Kirche für morgen e.V., werden Sie auch eine Zitrone! Spritzig und frisch – als saurer Kalklöser oder süße Limonade.

Hier finden Sie unsere Satzung und den Mitgliedsantrag.

5. „Aufbruch für morgen“ – Unser Wahlkampf in Bildern