Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie

Kirche für morgen setzt sich für eine geringere Einsparquote für das Evangelische Jugendwerk ein!

Woher kommt die große finanzielle Herausforderung der Landeskirche?

Bereits in der ersten Phase der Legislaturperiode der Landessynode wurde deutlich, dass in der Landeskirche das bisherige Finanzierungssystem für die Pensionsversorgung von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie von Beamtinnen und Beamten nicht mehr tragfähig sein wird.

Zur Abdeckung der Finanzierungslücke sind möglichst zeitnah rund eine Milliarde Euro notwendig. Darüber hinaus lebt die Landeskirche seit den starken Rückgängen der Kirchensteuereinnahmen über ihre Verhältnisse. Das sogenannte strukturelle Defizit beläuft sich aktuell ebenfalls auf rund 10 Millionen Euro.

Generationsgerechte Lösung

Um die Versorgungslücke nicht künftigen Generationen zumuten zu müssen, sind die großen Sparbemühungen nicht nur schnell anzugehen, sondern auch möglichst in einem zeitlich überschaubaren Zeitraum die rund 1,3 Milliarden Euro anzusparen. Nach einem Verständnis- und Verständigungsprozess hatten sich Synode und Oberkirchenrat auf einen Sparzeitraum von zwölf Jahren geeinigt.

Pro Jahr ist – mit Wirkung zum Nachtragshaushalt 2026 – somit eine jährliche Gesamtsumme im landeskirchlichen Haushalt von rund 103 Millionen Euro bzw. rund 31 % des aktuellen Haushaltsvolumens einzusparen. In einem gemeinsamen Prozess zwischen Oberkirchenrat und Sonderausschuss wurden alle Arbeitsbereiche untersucht und rund 100 Millionen Euro als aktuell mögliche umzusetzende Sparsumme definiert.

Harter Verhandlungskampf für die Arbeit des Evangelischen Jugendwerks

Kirche für morgen hat sich für die Priorisierung einzelner Arbeitsbereiche eingesetzt. So wird das Evangelische Jugendwerk zwar ebenfalls bespart, allerdings lediglich mit 15 % (ursprünglich standen hier ebenfalls 31 % im Raum). Kirche für morgen sieht hierbei einen Erfolg in der Priorisierung der Evangelischen Jugendarbeit.

Auch Kirchenleitung soll sparen! – Kompensationsbereiche

Weiter setzte sich Kirche für morgen dafür ein, dass entsprechend der Rückgänge in der Gemeindegliederentwicklung auch kirchenleitende Funktionsstellen reduziert werden.

Neben einem erstmalig aufgesetzten Dekanatsplan und jährlichen Einsparungen in Höhe von rund 500.000 Euro erbringt die Reduzierung von vier auf zwei Prälaturstellen und die damit verbundenen Service- und Verwaltungskosten jährlich nochmals eine Summe in Höhe von rund 500.000 Euro. Beide Summen fließen als Kompensation in priorisierte Arbeitsbereiche wie die Jugendarbeit sowie die Stärkung des Ehrenamts.

Bei allem Schmerz, den die notwendigen Sparmaßnahmen mit sich bringen, sehen wir in den Kompromissangeboten einen zitronenfrischen Erfolg mit klarer Position für eine Kirche der Zukunft.

– Von Kai Münzing

Antrag „Segensagentur“

Unser Antrag aus dem Jahr 2022 kam heute zurück ins synodale Plenum.

Der ursprüngliche Wunsch war, als Kirche bei Lebensübergängen präsenter und besser zu sein. Durch die Bildung einer landeskirchlichen „Segensagentur“ wollten wir auffindbarer und kompetenter werden – besonders für Menschen, die sich nicht automatisch bei ihrer Ortspfarrperson dafür melden.

Immer mehr Trauungen, Segnungen oder Taufen finden im freien Kontext statt – ohne dass die Menschen an Kirche denken.

Es gab zu dieser Thematik zwei Anträge, die gemeinsam im Theologischen Ausschuss beraten wurden. Andere Landeskirchen haben schon solche zentralen Stellen für Segen. Und wir in Württemberg sagen jetzt also: Wir haben dafür keine Ressourcen und machen das ja auch schon irgendwie gut. Das sehen wir als Kirche für morgen natürlich anders: Kirche muss viel mehr aus Sicht der Menschen denken. Kirche muss da sein, wenn sie gebraucht wird – besonders beim Thema Segen und Rituale.

Wie finden Menschen in Württemberg Kontakt zu uns, wenn sie Segen wollen?

Wir fordern, viel mehr aus Sicht der „Nutzerinnen und Nutzer“ zu denken und zu handeln. Nicht nur bei diesem Thema wäre das ein echter Schritt für eine Kirche für morgen.

– Von Tobi Wörner

Gesprächskreisvotum zum Bischofsbericht

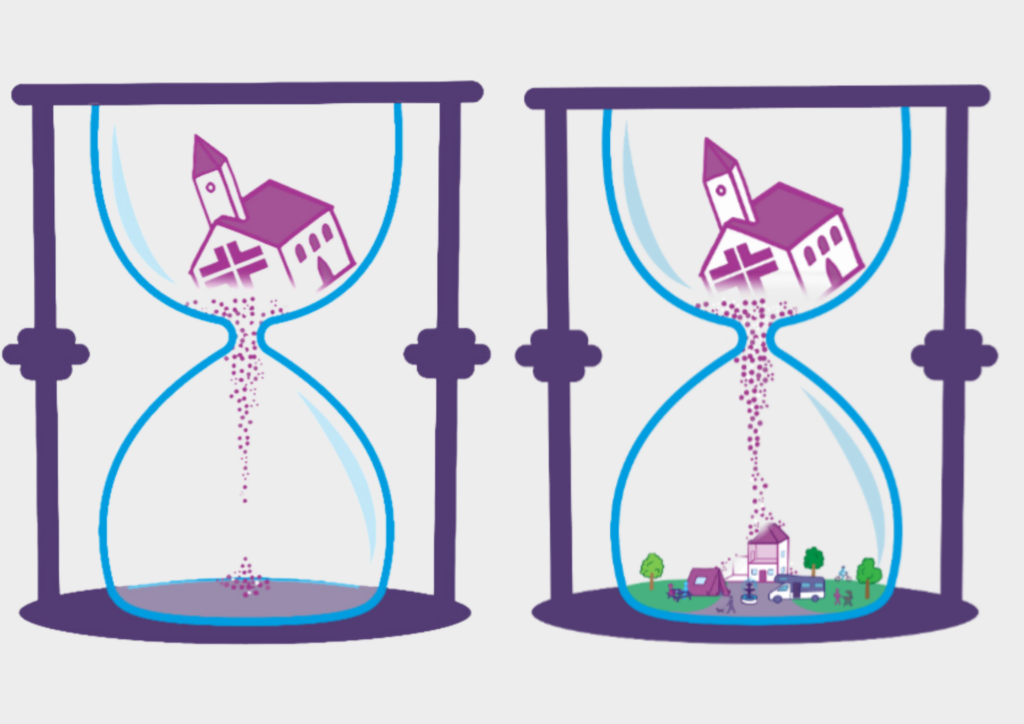

Unser Landesbischof thematisierte in seinem Bericht zahlreiche gesellschaftliche Themen. Im Gesprächskreisvotum von Kirche für morgen richtete Oliver Römisch seinen Blick auf die Menschen, die unsere Kirche verlassen. Sie gehen, weil wir als Kirche für ihr Leben nicht mehr relevant sind. Das muss uns als Kirche zu denken geben und uns wachrütteln.

Es braucht einen grundlegenden Neubau der kirchlichen Strukturen und Denkweisen. Wir müssen beispielsweise die Jugend- und Familienarbeit sowie die Ehrenamtlichen noch stärker fördern. Kirche als Institution muss in den Hintergrund treten und mehr Trainerin, Begleiterin und Wegbereiterin für die Ehrenamtlichen werden.

Wir müssen bereit sein, Neues zu wagen, dabei zu scheitern, aufzustehen – und wieder zu scheitern. So lange versuchen und scheitern, bis wir als Kirche wieder relevant für die Menschen werden.

-Von Oliver Römisch

Zum Antrag: „Stärkung des Dienstes von Prädikanten und Prädikantinnen“

In der Sommersynode brachte Kirche für morgen mit Unterstützung aller Gesprächskreise den Antrag „Stärkung des Dienstes von Prädikantinnen und Prädikanten“ ein.

Ziel ist es, die Qualität und den Umfang der gottesdienstlichen Arbeit der Prädikantinnen und Prädikanten langfristig zu stärken und sicherzustellen. Durch ihren beruflichen Erfahrungshintergrund ergänzen sie den Auftrag der Verkündigung auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Als vierter Kurs der Grundausbildung ist künftig der Sakramentskurs vorgesehen. 2025 wird erstmals ein Kasualkurs Bestattung angeboten.

Bedauerlicherweise sieht der Oberkirchenrat eine Neufassung der Prädikantenordnung (Fahrtkosten, Büchergeld, gute Begleitung in den Bezirken) als nicht erforderlich an. Darüber hinaus befürwortet Kirche für morgen die Einrichtung einer Ehrenamtsakademie, die Ehrenamtliche für ihre vielfältigen Dienste befähigt. Die Begegnung von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen auf Augenhöhe müssen wir stetig im Blick behalten und einfordern.

– Von Marion Blessing